スタッフレポート

教育格差

できることを増やせば視界が広がる、その喜び

2021年の新入職員S.Aと言います。

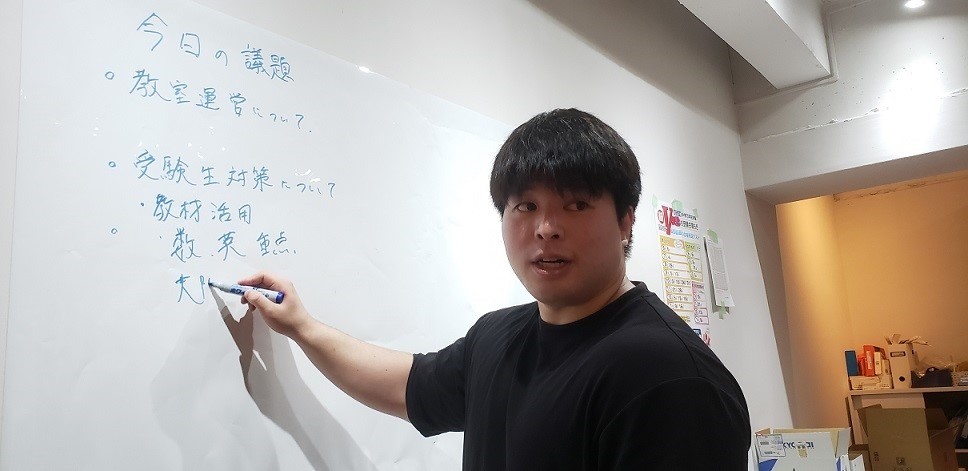

私は東京都港区在住の中学生への学習支援や受験対策、また学習支援に携わってくださるボランティアの方々の募集やアルバイトの採用などに関わっています。

私が関わっている学習支援では、学習室で行う対面支援とzoomを利用したオンライン支援を行っています。

オンライン学習はコロナ対策を考えると安心ですが、子どもがカメラをオフにして顔を映さないまま学習支援をする時があります。表情が全く分からないため、元気なのか、理解しているのか不安の中で支援をしています。背景設定の説明などもしていますが、家の中を見られたくない、身なりを気にする、といった恥ずかしさなどもあるようです。手元を映しながら学習を進めていくので、学習の進み具合は良い反面、もう一歩踏み込んだ関係性をつくるのに時間がかかります。

学習室で行う対面での学習支援では、席と席の間隔を空けたり、マスク着用や消毒の徹底を行います。しかし、複数人の子どもたちへ教えるとき、どうしても近づかないと教えられないこともあり、いつも以上に気を配った対応をしています。

学習室に来る子どもたちの場合は、学習だけでなく最近の様子なども聴くことができ、来たときと帰るときの表情が変わって、明るくなる子どももおり、学習以外でもサポートができていると思います。

子どもたち一人ひとりに耳を傾けると学習室に来る子どもたちは、様々な課題を抱えています。学習障害や経済的困窮から学習環境が整っていない、外国にルーツを持ち、親が日本の教育についての理解が乏しい等、状況によってその課題は一概に言えません。子どもたちを理解しない、子どもたちを取り巻く環境に何も支援がないままだと、不登校になったり、引きこもりになったりします。そのようにならないため、多角的な支援が必要と考えています。保護者と話し合ったり、公的機関と連携したり、子どもの状況を考え、最適な支援をできるように尽力しています。

また子どもの気持ちを最優先に、学習室で関わっているボランティアやアルバイトの方々の考えも聴くようにしています。ボランティアの方々も時には熱が入りすぎてしまうことがありますが、そんなときには私たちスタッフがボランティアさんと子どもたちの間に入り、より良いバランスを取るように心がけています。

現状の支援の形の多くが、子どもが学習室に通う形となっていますが、通うことさえできない子どももきっといます。一歩が踏み出せない子ども、その一歩がすごく重く感じている子どもたちに近い将来、私から支援を行えるような訪問型の学習支援ができればいいなと考えています。

私の子どもの頃は、地域で子育てをしており、地域の自治会やスポーツ少年団など交流が盛んで、親世代から子ども世代へと幅広くつながっていました。大人から子ども、幼児までが関わるイベントもあり、楽しい時間を過ごしていました。今思うとそこで大人たちは、子育てや勉強について情報交換をしていたようです。大人や子どもの思いやりがあふれた、一人ひとりが輝いていられる地域のつながりは今も続いています。

キッズドアに入職した理由は、一人でも多くの子どもに学習支援をしていきたいとの思いからです。大学で教育学部に入り、教師の道も考え、教育実習を経験したときに学校の現場を見ると多数の子どものこと、全体のことを考えて運営されていることに気づきました。勉強についていけない子どもが必ずいて、その子どもたちを見捨てることが出来ず、そこにこそ支援が必要と強く思いました。

「子どもたちは、まっさらな何もない中で育てられていて、家庭の環境要因は非常に大きく、その家庭が成り立っていない場合、支援が必ず必要である。貧困問題はそこに光をあてて解決していかないといけない。」と、ある人から教えられ、その教えに感銘を受け、納得したとともにその支援ができる存在になりたい、努力を惜しまずに進もうと思いました。

私自身を高められる環境と私がやりたいことがキッズドアにはあります。1日1日を大切にし、経験と知識を積み重ね、5年後、10年後には学習支援の幅を広げ、子どもたちが少しでも良くなり、私たちの世代から子どもたちの世代へと良い循環がつくられて、多くの人が喜びや幸せを感じられる社会になることを目指していきます。

S.A

東京都港区在住の生活保護受給世帯、就学援助世帯の中学生への学習支援を担当

キッズドアスタッフ歴

6か月(2021年10月時点)

得意科目

理科、社会、体育

最近のうれしかったエピソード

おいしいプロテインの味を見つけられたこと

キッズドアでは最新情報をメールマガジンで配信しています。ぜひご登録ください。